Pagamenti – Termini e Condizioni

Benessere animale, come lo si intende in una visione rigenerativa

“Trattiamo bene i nostri animali” è una frase che molte aziende agricole amano ripetere. Ma in una visione rigenerativa, il benessere animale non è solo una condizione da garantire: è un elemento fondante dell’intero equilibrio ecologico. Gli animali, in questo paradigma, non sono più “strumenti di produzione” da tenere in salute, ma soggetti attivi di un ecosistema vivente. Collaboratori silenziosi della fertilità.

A Bric della Vigna, la presenza degli animali è centrale non solo per ragioni economiche (carni, latte, formaggi), ma soprattutto per il loro ruolo rigenerativo all’interno della tenuta. Le vacche Fassona e le capre Saanen non vivono in “spazi dedicati”, ma abitano il paesaggio insieme agli esseri umani, lo attraversano, lo modellano e al contempo lo arricchiscono.

Allevare per coabitare, non per controllare

La prima trasformazione rigenerativa riguarda proprio il concetto stesso di “allevamento”: non più un atto di controllo e gestione totale, ma un processo di ascolto e adattamento. In questa logica, il benessere animale non è misurabile solo in metri quadrati o protocolli veterinari, ma nell’armonia complessiva del sistema in cui l’animale è inserito.

A Bric della Vigna, ciò si è tradotto in una serie di scelte concrete:

- Pascolo libero, con poche rotazioni;

- Ricoveri notturni ampi e ben aerati, pensati non solo per la funzionalità ma anche per la quiete;

- Alimentazione 100% naturale, con fieno e erbe prodotte in loco, evitando insilati o mangimi processati;

- Relazioni quotidiane tra uomini e animali, basate su contatto, osservazione, fiducia.

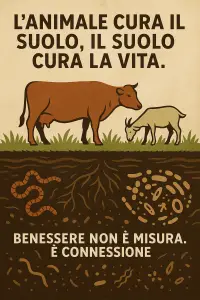

Animali da reddito o rigeneratori? un approccio da cambiare

Nel contesto dell’agricoltura rigenerativa, gli animali considerati – solo e unicamente da reddito – sono i rigeneratori naturali per eccellenza. Bovini in primis. Le loro deiezioni, ricche di diversità microbica, nutrono il suolo e le famiglie che lo inabitano. Il loro movimento, attraverso i loro zoccoli, aera il terreno. Il pascolo stimola la crescita delle erbe e interrompe la monocultura di certe erbe invasive e spesso non autoctone. Non è infatti un caso che, nei sistemi più resilienti la presenza animale preceda la coltivazione. Quando il pascolo è olistico, dinamico e ciclico, come avviene in natura con ruminanti selvatici e greggi, si riattiva l’agro-biodiversità. Affinché però si formi anche della fertilità, questi animali devono muoversi in gruppi stretti e seguire i famosi pattern migratori o biostagionali. Dove i branchi/greggi animali, o per scappare da predatori o per inseguire aree maggiormente rigogliose e abbondanti di foraggi, si muovono periodicamente sul territorio, dando cosi modo e tempo al terreno di recuperare le energie e tornare a

Questo è il cu ore della relazione reciproca: l’uomo si prende cura dell’animale, l’animale si prende cura del suolo, il suolo si prende cura della pianta. La pianta si prende cura dei batteri e funghi nel suolo, e tutti insieme preservano l’equilibrio del ologenoma ecologico. La rigenerazione avviene quindi nella circolarità delle alleanze biologiche.

ore della relazione reciproca: l’uomo si prende cura dell’animale, l’animale si prende cura del suolo, il suolo si prende cura della pianta. La pianta si prende cura dei batteri e funghi nel suolo, e tutti insieme preservano l’equilibrio del ologenoma ecologico. La rigenerazione avviene quindi nella circolarità delle alleanze biologiche.

Oltre l’etica: scelte funzionali e culturali

Il benessere animale, quindi, non è un’etica di superficie, né un costrutto post-moderno. È efficienza ecologica, ovvero che per noi umani si traduce in insieme di risultati, tra cui: qualità del prodotto finale, bellezza del paesaggio, sicurezza alimentare, educazione rurale. È parte di un linguaggio agricolo nuovo, dove prendersi cura non è più un gesto da giustificare, ma l’unico possibile per abitare il futuro.

Per questo, non ci basta dire che “gli animali stanno bene”. Vogliamo che vivano integrati non solo col territorio, ma che siano funzionali al suo funzionamento, e quindi al nostro. Perché chi osserva una capra pascolare o una vacca riposare non assiste a una scena di consumo. Assiste a un atto di coesistenza.

Nel prossimo articolo parleremo del pascolo: non come pratica tecnica, ma come atto ecologico, culturale e progettuale. Perché camminare con lentezza su un prato è uno dei modi più profondi per rigenerare il paesaggio – e noi stessi.

A.S